記事の詳細

【筋トレ】絞る意識をワンランク高める!今期のダイエット計画

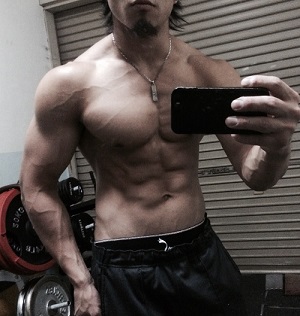

身体づくりに向けて、ダイエット構成、計画をたてて実行中なので今回はその内容を記事にしていきたい。ダイエットの計画をはじめたのは2023年1月半〜この半月で2Kg程落ちていて体重は70Kg→68Kg。

また、食事の固形食習慣化は何度か試みてはいたが多忙期を抜けて安定して実践出来はじめたのは2022年の7月〜だった。個人的には固形食の習慣化だけでも充分にバルクアップに繋がったと考えている。

基礎を習慣化すれば人によってはバルクアップは可能

このフェーズでは半年前に固形食を習慣にアクティブに取り入れ始めた実践的感想から「基礎を習慣化するだけでバルクアップに繋がる」という事を書いていきたい。

“基礎”とは「質の良い食事を 1日3食して、しっかり運動する事」。

実によく耳にする言葉だと思う。

当たり前すぎるが事実上多くの人がこの基礎を盲点としている事でもある。また、この基礎は「ダイエット向けに実践している方」も多いが、筆者は「バルクアップ向け」に特化させた。

ここで「質の良い食事ってなんだろう?」「運動って何をするんだろう?」という疑問について説明すると、質の良い食事は「脂身のない肉(良質な脂を含んだ魚はOK)」と「野菜」そして「白米などの炭水化物」を1日3食。

ダイエットを急ぐ場合この炭水化物を少なめに調整していく必要があるが、筆者が実践してきたこのフェーズではダイエットは目的としていないので炭水化物も制限しないし脂身のない肉にかけるソースもまだ削らない。

また、質の良い脂を摂る事にも少々気をかけていた為サプリメントでフィッシュオイルを取り入れていた。「脂身のない肉」を魚で代用してもかなり良いが食の好み上から習慣に取り入れにくさが勝ってしまったので妥当な鶏胸肉を選択。

そして、運動については筆者の場合ウエイトトレーニングを週に3回前後が平均的な実践内容だが、自重トレーニングでも食事内容さえ抑えておけば充分身体に現れる効果も高いだろう。

この時点ではトレーニングの頻度を徐々に頻度をあげていくのが理想的としていたが結果的に生活の中でやらなければならない仕事が多かったのでトレーニングは平均週3回程となったわけだ。

実施している筆者のメニューは以下。

・1日4食がノルマ(鶏胸肉、ブロッコリー、卵2つ/ケチャップ、ポン酢、塩胡椒)

・ノルマをクリアすればあとは何食べてもOK

・深夜に食べる場合の炭水化物はオートミール

・週3回前後のウエイトトレーニング

筆者の場合、ボディビル的目線で言えば食が細い為1日3食で終わる事も多かったので今回は「1日3食」という表現に至った。そしてこれでも体重が6Kg増えた。

最近の成果は記事で抑えているので是非そちらもチェックしてほしい!

身体を絞る意識をワンランク高めるフェーズ1 – 2023.1~

つい最近よりダイエットの計画を「”徐々に”自分にバレないようにダイエット」をテーマに動かし始めた。

内容としては以下。

・鶏胸肉にかけていたケチャップを抜く

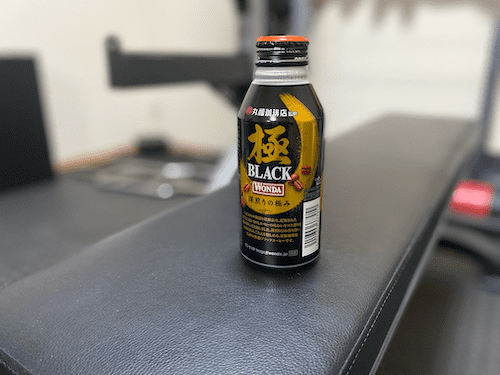

・めちゃくちゃはまっていた微糖缶コーヒーを無糖コーヒーにする

・トレーニング頻度をあげる(週3前後→週5以上)

この半月でハマっていた微糖缶コーヒー(缶に拘りあり)はすっかり飲まなくなり、当たり前に鶏胸肉にかけていたケチャップも欲する事はなくなった。ついでに週に4回前後飲んでいたエナジードリンクも半月で1回だけの利用回数となった。これは「狙って」などではなく自然に連鎖的な効果である。

無糖コーヒーは「極み」を愛用。

結果的に体重は70Kg→68Kgと早すぎるくらい落ちているので炭水化物の制限にはまだ移行しない。

「徐々に自分にばれないようにダイエット」する事において2月という段階では様子見が最適であると判断。

補足事項を言えばたまに朝の仕込みを省く為に鶏胸肉の代用食材で補給する事もある。

身体を絞る意識をワンランク高めるフェーズ2 – 2023. 6~

第一段階のインパクト「トレーニング頻度をあげる事」自体がとにかく強い要素となるので次の段階は結構まだ先の6月。この段階までくると「血管にこだわりたい時期」にになるだろう。

また、どれだけ頻度の高いトレーニングを続けていけるか?という当たり前の強い武器がまだ完全な習慣化にはできていない為、今期最大の難関としている。

そしてこのフェーズ2ではようやく「ダイエットが自分にバレはじめてもおかしくない」段階だ。

実施事項は以下のとおり。

・炭水化物量を1回分減らす

・ダブルスプリットで燃焼効果を狙っていく

・ダブルスプリットができなければウォーキング

ここまでが今のところの「身体を絞る為の計画」である。今期はかなり久々に本腰を入れて過去最高の身体に仕上げていきたいと考えている。最近ではドーピング問題も起きている or 可視化されやすくなってきているので、しっかりとナチュラルで自宅トレーニングでどこまで身体づくりができるのか?を伝えていきたい。

それではまた!